내시경 시술 후 발생한 췌장염

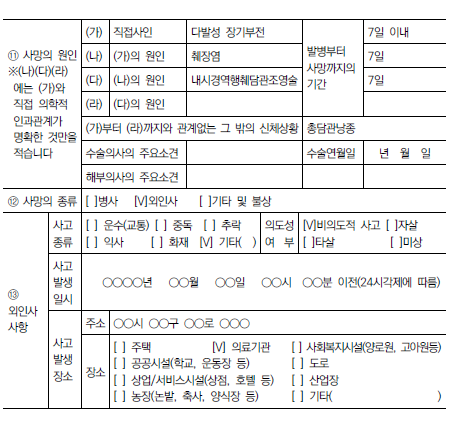

40세 여자가 건강검진에서 췌담관의 종양이 의심되어 입원하였으나, 입원 후 시행된 내시경역행췌담관조영술 결과 총담관낭종으로 진단되었다. 약 5시간 후 배가 아프다고 하여 진통제를 투여하였으나 증상은 계속 악화되었다. 다음날에는 복부의 압통이 동반되었으며, 혈청 amylase와 lipase가 크게 상승하였다. 이후 소변량이 줄고 혈소판 수가 감소하였으며, 대사성 산증이 생기고 활력징후가 불안정해지다가 1주일 후 사망하였다.

‘다발성 장기부전’은 사망의 기전으로 보기도 하므로. 이 진단서에서 생략해도 된다. 사망 경과에 대한 이해를 돕기 위해 포함시켰다면 반드시 그 원인을 함께 기술하여야 한다. 바로 앞에서 언급한 사례처럼, 이 사례 역시 내시경 시술에 대한 부분을 생략하면 환자의 사망 과정을 전혀 반영하지 못하게 된다. 치료 내용을 언급하더라도 이는 의사의 과실유무에 대한 판단과는 무관하므로, 사망진단서에서는 환자의 사망 과정을 적절하게 설명할 수 있어야 한다.

특히, 이 사례는 진단서를 발행하는 의료인의 생각에 따라 내용이 달라질 가능성이 높다. 위 예시에서는 사망의 종류를 외인사로 분류하였지만, 임상의사들은 일상적으로 흔하게 볼 수 있는 합병증이므로 사망의 종류를 병사로 보아야 한다고 주장할 수 있다. 이러한 주장은 상당한 설득력이 있으며, 보호자들이 상황을 이해하고 납득하면 큰 문제는 없다.

그러나 현실적으로 보호자들은 의료사고를 논리적으로 이해하기 어렵고, 사망의 종류가 보호자의 인식에 따라 결정되어야 하는 것도 아니다. 더욱이 최근에는 다양한 의료 상황이 법적 분쟁으로 이어지고 있으며, 그러한 가능성이 있는 경우 오히려 초기에 제3자가 공식적으로 개입하는 것이 의료인에게 도움이 될 수 있다. 이러한 점들을 고려하면, 보호자에게 충분히 설명하고 사망진단서를 외인사로 발행한 뒤 경찰에 환자가 사망하였음을 신고하는 것이 더 적절하다. 실제로 일본의 경우 의료행위와 관련된 사망은 병사로 보지 않고 우선 신고하도록 하고 있다. 시술 전에 보호자에게 미리 충분한 설명을 하고 진료기록부에 그 내용을 기록해 놓아야 한다는 것 역시 아무리 강조하여도 지나치지 않다.